Polyphenol Oxidase and Peroxidase in Luffa cylindrica

-

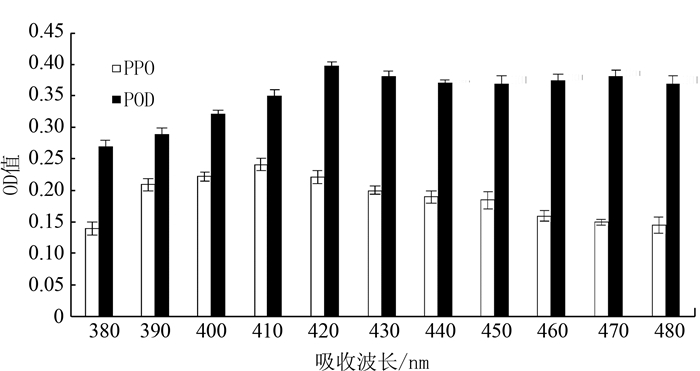

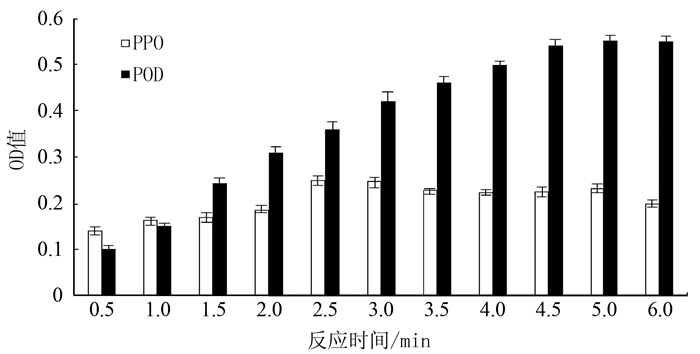

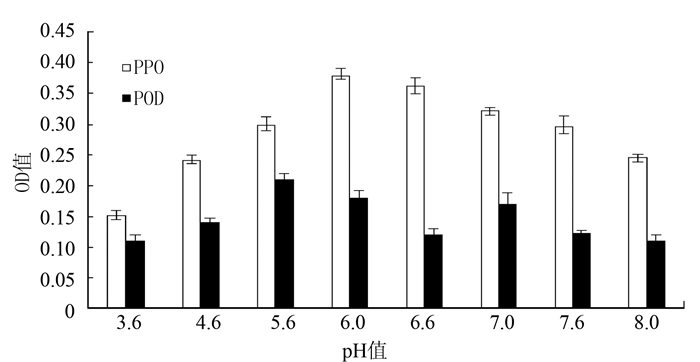

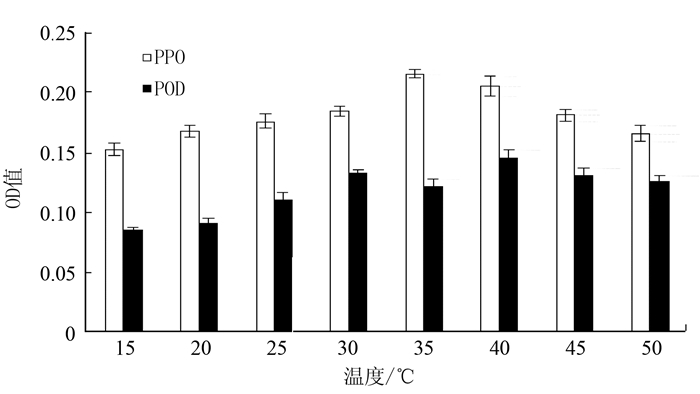

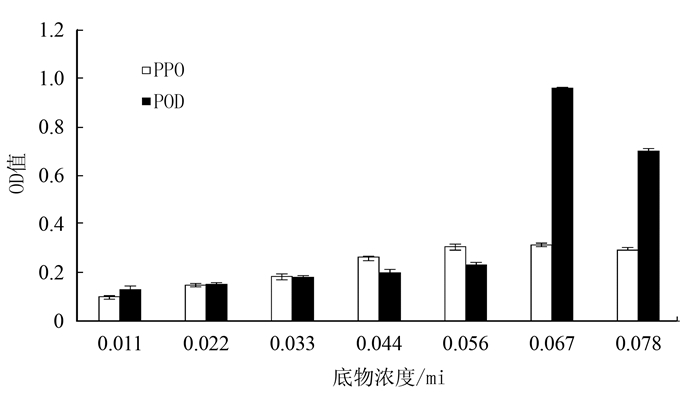

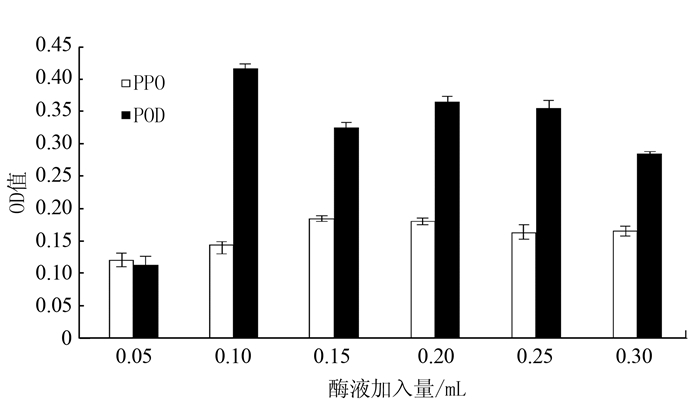

摘要: 应用分光光度法研究丝瓜多酚氧化酶及过氧化物酶酶学特性的影响因素,为丝瓜酶促褐变的研究提供基础。以普通丝瓜果肉为材料,PPO以邻苯二酚为底物,POD以愈创木酚为底物,研究分析反应温度、反应时间、pH及测量波长、底物的浓度、PPO提取酶液添加量对丝瓜PPO、POD活性的影响。丝瓜褐变相关酶提取和测定方法的优化:(1)PPO最佳反应体系:测定波长408 nm、反应温度是35℃、pH为6.0、酶液用量0.15 mL,最适底物为邻苯二酚,底物浓度为0.056 mol·L-1;(2)POD最佳反应体系:测定波长410 nm,反应温度为40℃,最佳pH为5.5,酶液用量0.1 mL,底物是愈创木酚,浓度为0.067 mol·L-1。Abstract: Factors affecting the properties of polyphenol oxidase (PPO) and peroxidase (POD) in luffa (Luffa cylindrica) were studied for information relating to enzymatic browning of the vegetable. The temperature, time duration, pH, and concentrations of the substrates, i.e., catechol for PPO activity and guaiacol for POD activity determinations, applied for the reaction as well as the wavelength used for the spectrophotometric color measurements were analyzed. The results indicated that (1) the optimum reaction system for PPO activity determination required the applications of wavelength at 408 nm for the spectrophotometry, a temperature at 35, a pH of 6.0, and an enzyme dosage of 0.15 mL with 0.056 moL·L-1 catechol; and, (2) the optimum reaction system for POD, wavelength at 410 nm, a temperature at 40, a pH of 5.5, an enzyme dosage of 0.1 mL with 0.067 moL·L-1 guaiacol.

-

Keywords:

- Luffa cylindrica /

- enzymatic browning /

- PPO /

- POD /

- enzyme properties

-

铅(Pb)是一种灰色重金属,广泛存在于人类和动物生活环境中,与之相关的行业达数十种,如电池[1]、有色金属冶金[2]、染料、印刷、防腐剂以及化妆品[3]等。铅也是一种具有神经毒性的重金属,是常见的环境污染物之一,它在机体的沉积会随着剂量和时间的增加而增加[4]。因此,对人类和动物都有毒害作用,特别是对机体的神经系统、生殖系统、呼吸系统和泌尿系统都有不良影响[5]。2013年12月,国家环保部发布了《铅、锌工业污染物排放标准》(GB 25466-2010),规定铅的排放标准为小于1.0 mg·L-1。但近年来,随着工业废气、废水和废渣以及与日俱增的汽车尾气的排放,铅通过空气和食物链大量进入人体,造成多种疾病。Pb2+也会进入植物体内,多积累于根部分裂生长旺盛的部位,破坏细胞内的染色体[6],同时,也会引起植物体一系列生理代谢紊乱[7]。

微核(micronucleus,MCN)是指细胞中独立于主核之外的小核,主要是由外界环境因素作用细胞后,导致细胞染色体断裂或丢失,形成无着丝粒的片段,或在有丝分裂后期移动滞后的染色体,从而在子代细胞形成时,在细胞质中形成1个或数个微核[8]。微核被广泛用作生物标志物,与多种和遗传相关的疾病都有良好的相关性,尤其是在指示人类癌症的发生、发展及其治疗等方面得到了人们的普遍认同[9]。蚕豆是一种经典的遗传学研究材料,蚕豆微核试验具有快速、简便、经济、重复性好和灵敏度高的优点,而且其检测结果与动物试验结果具有高度的一致性[10],因此,在化学诱变、环境监测、辐射损伤及多种化学品风险评价等领域被广泛应用。为此,本文研究Pb2+对蚕豆根尖细胞的毒害作用,探索高量铅污染对植物体细胞微核形成及异常分裂的诱导效应,以期为发现、减少和排除铅污染提供参考。

1. 材料与方法

1.1 试验材料与试剂

蚕豆选用市售2016年新种优质青皮蚕豆;醋酸铅、盐酸、无水乙醇、碱性品红、苯酚等常用试剂均为国产分析纯或生化试剂。

1.2 试验方法

蚕豆根尖微核试验的方法参见Kanaya等[11]并进行适当改良。用蒸馏水对挑选出来的饱满无虫害、大小均一的蚕豆进行浸种催芽,将醋酸铅用蒸馏水配制成质量浓度为0.5、1、5、10、30 mg·L-1的溶液,对照用蒸馏水,按试验方法分别处理蚕豆根尖6、12 h,恢复培养后用卡诺固定液固定,70%乙醇溶液于4℃冰箱中保存备用。6 mol·L-1的盐酸溶液室温酸解,改良石碳酸品红染液染色,每个处理镜检3个根尖,每个根尖至少计数1 000个细胞,统计其中具有微核的细胞数。根据下式计算平均微核率(micronucleus rate,MCN‰)及微核指数(micronucleus index,MI)。

\begin{array}{l} {\rm{微核千分率}}\left( {\mathit{MCN}{\rm{‰}}} \right) = \left( {{\rm{含有微核的细胞数/观察的细胞总数}}} \right) \times 1000\\ {\rm{微核指数}}\left( {\mathit{MI}} \right) = {\rm{处理组样本的微核率/对照组样本的微核率}} \end{array} 微核指数即污染指数(pollution index,PI),当0<PI<1.5为基本无污染;1.5≤PI<2.0为轻度污染;2.0≤PI<3.5为中度污染;PI≥3.5为重度污染[12]。

1.3 数据分析

数据采用SPSS 13.0软件进行统计分析,Microsoft Excel 2003作图。

2. 结果与分析

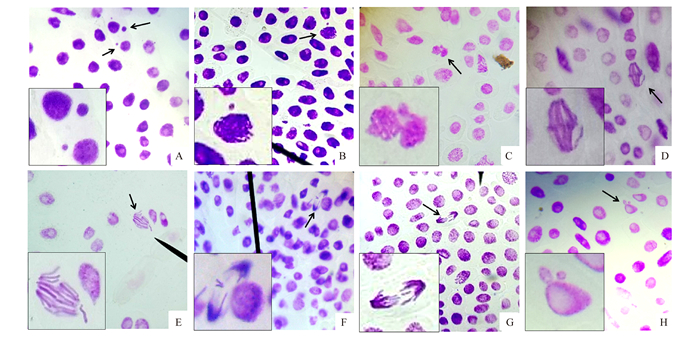

2.1 醋酸铅处理蚕豆根尖细胞后的微核现象

醋酸铅处理蚕豆根尖细胞可诱导产生微核,细胞内出现单微核、双微核以及三微核等,且在蚕豆根尖细胞有丝分裂各时相中均能观察到微核。同时,显微镜下还能观察到染色体畸变,如染色体丢失、染色体断片、染色体滞后等现象(图 1),说明醋酸铅处理对蚕豆根尖细胞遗传物质造成不同程度的损伤所用。

2.2 醋酸铅溶液处理对蚕豆根尖细胞微核率及污染指数的影响

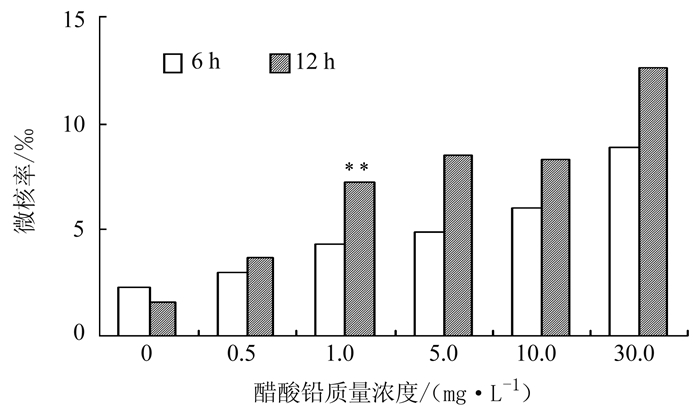

由表 1可知,处理液质量浓度和微核率之间呈现明显的剂量-效应关系,即随着染毒剂量的增加,蚕豆根尖细胞微核率逐渐升高,说明不同质量浓度的醋酸铅溶液对蚕豆根尖细胞的遗传物质具有不同程度的毒害作用。在染毒6 h的条件下,当醋酸铅溶液质量浓度低于30.0 mg·L-1时,各处理组间细胞微核率无显著性差异(P>0.05);当醋酸铅溶液质量浓度为30.0 mg·L-1时,该处理组较对照组、0.5、1.0 mg·L-1处理组的微核率分别高6.60‰、5.96‰和4.66‰,达到显著性差异水平(P<0.05),表明30 mg·L-1的醋酸铅溶液在处理蚕豆根尖6 h后具有显著的诱变效应,对蚕豆的危害比较严重。

表 1 醋酸铅溶液对蚕豆根尖细胞微核率的影响Table 1. Effect of lead acetate treatment on micronucleus occurrence rate in root-tip cells of V. faba质量浓度/

(mg·L-1)6 h 12 h 微核率/‰ 污染指数 污染程度 微核率/‰ 污染指数 污染程度 0 2.31±1.428 a 1.00 基本无污染 1.58±1.094 Aa 1.00 基本无污染 0.5 2.95±1.026 a 1.28 基本无污染 3.70±0.776 ABab 2.34 中度污染 1.0 4.25±0.862 a 1.84 轻度污染 7.21±0.561 Bbc 4.56 重度污染 5.0 4.88±3.492 ab 2.11 中度污染 8.53±3.143 BCc 5.40 重度污染 10.0 6.02±1.963 ab 2.61 中度污染 8.35±1.182 BCc 5.28 重度污染 30.0 8.91±3.154 b 3.86 重度污染 12.63±3.189 Cd 7.99 重度污染 注:表中数据后不同小写字母表示组间差异显著(P<0.05),不同大写字母表示组间差异极显著(P<0.01)。 由表 1还可看出,在染毒12 h的条件下,当醋酸铅溶液质量浓度为0.5 mg·L-1时,与对照组及1.0 mg·L-1处理组的微核率无显著性差异(P>0.05),表明此时蚕豆受到的影响较小;当醋酸铅溶液质量浓度为1.0~10.0 mg·L-1时,各处理组间微核率无显著性差异(P>0.05),但均极显著高于对照组(P<0.01);当醋酸铅溶液质量浓度为30 mg·L-1时,其微核率显著高于其余各处理组(P<0.05),且极显著高于对照组及0.5、1.0 mg·L-1处理组(P<0.01),表明此时蚕豆根尖细胞受到了极大的伤害。此条件下,仅0.5 mg·L-1处理组为中度污染,其余处理组均属于重度污染。

2.3 不同染毒时间对蚕豆根尖细胞微核率的影响

由图 2可知,相同质量浓度的醋酸铅溶液处理蚕豆根尖时,12 h处理组的蚕豆根尖细胞微核率明显高于6 h处理组,且只有当醋酸铅溶液质量浓度为1 mg·L-1时,12 h处理组的蚕豆根尖细胞微核率较极显著高于6 h处理组(P<0.01),推测蚕豆根尖细胞的遗传物质在1 mg·L-1醋酸铅溶液处理下对时间的延长较为敏感。由此表明,Pb2+染毒剂量越高,处理时间越长,对蚕豆细胞的毒害作用就越大,诱变效应也随之增强。

3. 讨论与结论

铅是一种植物生长非必需且毒性较大的重金属元素[13],也是对人体有毒性的微量元素之一[14],由于人类各种频繁的活动使环境受到了广泛的铅污染,铅摄入量过高对植物、动物及人类的细胞都具有极其严重的毒害作用。蚕豆根尖细胞的本底微核率是微核试验成功的关键因素之一,有学者认为在正常情况下,本底微核率应低于10‰[15],本研究中各组本底试验均已小于3‰,表明试验结果可信性较高。研究结果表明,低量的Pb2+(0.5 mg·L-1)短时间内(6 h)对蚕豆的根尖细胞无明显的遗传毒害作用,其PI=1.28,属于基本无污染。吴丽娜等[16]的研究表明,Pb2+在0.05~3.0 mg·L-1时染毒6 h未发现铅对蚕豆根尖细胞存在致突变性作用,与本研究结论一致。但当Pb2+为1 mg·L-1时,微核率为4.25‰,较其在同等条件下的试验结果高0.5‰,这可能与供试材料、试验试剂等有一定关系。本研究中,用30 mg·L-1的Pb2+染毒6 h,微核率显著高于对照组,曹德菊等[17]的研究也得到了相似的结论,表明Pb2+为10 mg·L-1时,表现出稳定的、强度较大的诱变效应,且当Pb2+达25 mg·L-1时,产生显著的毒害作用,与本研究结论一致。

试验显示,醋酸铅处理蚕豆根尖细胞可诱导产生微核,且诱导作用与染毒剂量呈现正比关系,同时,微核率随着染毒时间的延长而升高,由此推断,Pb2+对细胞的作用时间越长,其在机体细胞内的积累就越多,毒性就越高,这与毛学文等[6]的研究结论相似。

在正常情况下,细胞具有一定的自我修复DNA损伤或染色体的能力,但如果所处环境的胁迫作用超过了DNA或染色体的自我修复能力,则会形成染色体断片,由于其无着丝点,在有丝分裂的过程中得不到纺锤丝的牵引,不能到达两极的子细胞核中,留在细胞质中便形成了微核[18]。本研究观察到,醋酸铅处理对蚕豆根尖细胞有丝分裂的影响包括染色体形态和结构的变化,如染色体断片、染色体桥、染色体移动滞后等现象,由此表明,机体内Pb2+的沉积会表现出一定的遗传毒性,且毒性呈剂量-效应关系,即随着体内富集剂量的增加,对个体产生的伤害将会越来越严重。因此,应该严格控制铅的排放,以免对环境及人体造成危害。

-

表 1 供试材料

Table 1 Material applied

自编号 材料 栽培类型 1 5 有棱丝瓜 2 29 有棱丝瓜 3 38 有棱丝瓜 4 43 有棱丝瓜 5 45 有棱丝瓜 6 48 有棱丝瓜 7 60 有棱丝瓜 8 69 有棱丝瓜 9 77 有棱丝瓜 10 78 有棱丝瓜 11 80 有棱丝瓜 12 85 有棱丝瓜 13 87 有棱丝瓜 14 89 普通丝瓜 15 97 有棱丝瓜 16 110 有棱丝瓜 17 113 普通丝瓜 18 114 普通丝瓜 19 126 普通丝瓜 20 127 有棱丝瓜 21 128 有棱丝瓜 22 133 有棱丝瓜 23 142 普通丝瓜 24 144 有棱丝瓜 25 S151 有棱丝瓜 26 158 有棱丝瓜 27 黑10 普通丝瓜 28 黑13 普通丝瓜 29 黑12 普通丝瓜 30 6 有棱丝瓜 31 61 普通丝瓜 32 65 普通丝瓜 33 160 普通丝瓜 34 159 普通丝瓜 35 68 普通丝瓜 36 37 普通丝瓜 37 92 普通丝瓜 38 30 普通丝瓜 39 A2 普通丝瓜 40 A4 普通丝瓜 41 A1×A5 普通丝瓜 42 A5 普通丝瓜 43 A1 普通丝瓜 44 A1×A3 普通丝瓜 45 A6 普通丝瓜 46 12 普通丝瓜 47 8 普通丝瓜 48 LA1 普通丝瓜 49 Y3 普通丝瓜 50 L3 普通丝瓜 51 LA1×A3 普通丝瓜 52 YA1×A3 普通丝瓜 53 Y151 有棱丝瓜 54 Y89 普通丝瓜 55 L38 有棱丝瓜 56 L黑10 普通丝瓜 57 L89 普通丝瓜 58 L151 有棱丝瓜 59 S3 普通丝瓜 60 Y黑10 普通丝瓜 61 44 普通丝瓜 62 Y38 普通丝瓜 -

[1] 苏小俊, 徐海, 高军, 等.普通丝瓜果实性状的遗传分析[J].江苏农业报, 2009, 25(5):112-118. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JSNB200905032.htm [2] 黄树苹, 谈太明, 徐长城, 等.丝瓜多酚氧化酶的酶学特性初步研究[J].中国蔬菜, 2009, (10):17-22. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGSC200910003.htm [3] 王成, 王辉, 娄丽娜, 等.普通丝瓜果肉褐变的鉴定方法[J].江苏农业科学, 2012, 40(11):137-138. DOI: 10.3969/j.issn.1002-1302.2012.11.056 [4] 周向军, 高义霞, 袁毅君, 等.丝瓜过氧化物酶的特性和抑制作用研究[J].中国酿造, 2013, 29(19):103-106. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZNGZ201110024.htm [5] 花秀凤, 陈铣, 黄斌斌.普通丝瓜果肉褐变的变异及低褐变品种的筛选[J].中国农学通报, 2013, 29(19):103-106. DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.2013-0433 [6] 孙友位. 普通小麦籽粒多酚氧化酶及黄色素含量相关基因克隆与表达机理分析[D]. 北京: 中国农业科学院, 2012. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-82101-1012415760.htm [7] THIPYAPONG P. Tomato polyphenol oxidase. Differential re-sponse of the polyphenol oxidase F promoter to injures and woundsignals[J]. Plant Physiology, 1997, 115:409. DOI: 10.1104/pp.115.2.409

[8] SHAHAR T.The tomato 66.3-kD polyphenoloxidase gene:Molecular identification and developmental expression[J]. The Plant Cell, 1992, 4(2):135. DOI: 10.1105/tpc.4.2.135

[9] SERRANO-MARTINEZ A, FORTEA M I, DELAMOR F M, et al.Kinetic characterisation and thermal inactivation study of partially purified red pepper(Capsicum anmum L.)Peroxidase[J]. Food Chemistry, 2008, 107(1):193-199. DOI: 10.1016/j.foodchem.2007.08.028

[10] 叶梅.植物组织褐变的研究进展[J].重庆工商大学学报, 2005, 22(14):326-381. http://youxian.cnki.com.cn/yxdetail.aspx?filename=SPKJ2017080300G&dbname=CAPJ2015 [11] 李合生.植物生理生化试验原理与技术[M].北京:高等教育出版社, 2000. [12] 周向军, 高义霞, 袁毅君, 等.丝瓜过氧化物酶的特性和抑制作用研究[J].中国酿造, 2011, (10):81-85. DOI: 10.3969/j.issn.0254-5071.2011.10.023 [13] 周俊辉, 周家容, 曾浩森, 等.园艺植物组织培养中的褐化现象及抗褐化研究进展[J].园艺学报, 2000, 27(S1):481-486, 201(10):81-85. [14] 代丽, 宫长荣, 史霖, 等.植物多酚氧化酶研究综述[J].植物生理学, 2007, 23(6):312-316. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZNTB200706068.htm [15] 黄树苹, 谈太明, 徐长城等.丝瓜多酚氧化酶的酶学特性初步研究[J].中国蔬菜, 2009, (10):17-22. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGSC200910003.htm [16] 秦卫东, 钱寿凤, 周瑞.仙人掌多酚氧化酶的特性及抑制研究[J].食品科学, 2004, 25(9):64-66. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SPKX200409014.htm [17] 郭蔼光.基础生物化学[M].北京:高等教育出版社, 2004:87. -

期刊类型引用(4)

1. 王强,孟巧巧,王煜,马丹炜. 两种桉树叶挥发物对蚕豆根尖细胞有丝分裂行为的影响. 四川师范大学学报(自然科学版). 2023(05): 685-692 .  百度学术

百度学术

2. 艾明君,尚禹函,赵婉钰,宋凯,刘婷钰,唐文静,莫金钢. 入侵植物三裂叶豚草化感作用的研究. 福建农业学报. 2022(10): 1326-1334 .  本站查看

本站查看

3. 白雨濛,关彦俊,童晶晶,沙玉梅,刘雪梅,武小晖,宋凯. 蚕豆根尖微核技术. 吉林农业. 2019(04): 47 .  百度学术

百度学术

4. 赵欢欢,付建涛,毛玉玲,黄卫娟. 蔗田污染物过硫酸铵和甲胺磷的快速精准检测方法探讨. 甘蔗糖业. 2019(06): 14-18 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(2)

下载:

下载: